〒963-8061 福島県郡山市富久山町福原字境田50-2

定休日なし365日 年中無休

コガタスズメバチの生活史(福島県)

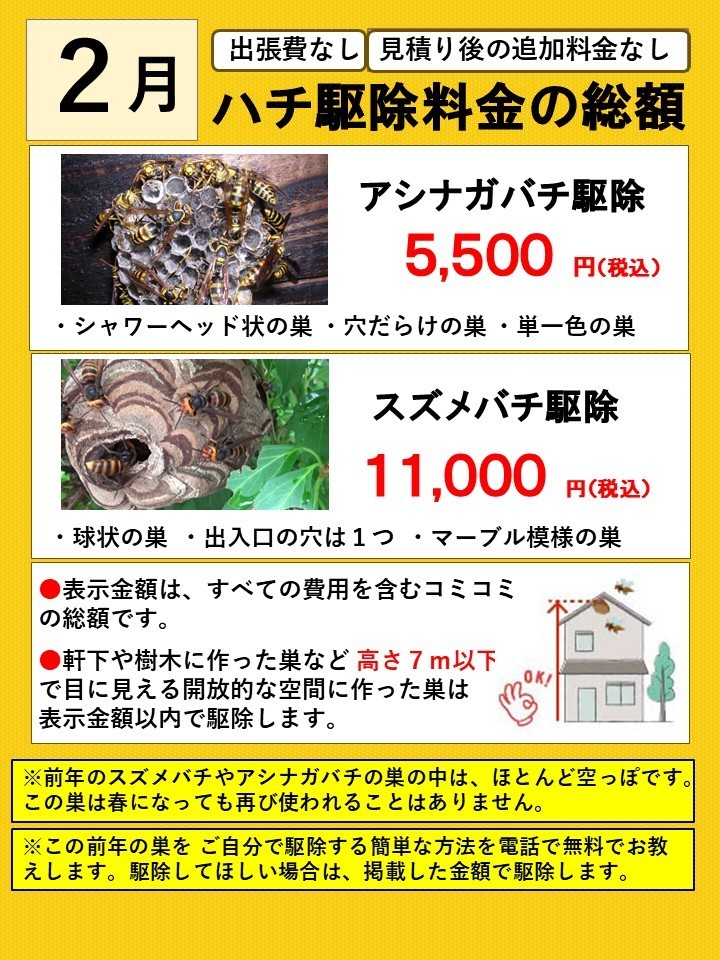

コガタスズメバチが巣を作る場所は「庭木・生垣をはじめとした樹木」「様々な建物の軒下や外壁」「窓枠」「ベランダ」「一面でも解放されている車庫・小屋・通路などの天井・壁面」などの開放空間です。土の中・天井裏・床下・壁中などの閉鎖的なところには巣を作りません。

コガタスズメバチの一年の模式図

コガタスズメバチの1年の模式図

春になると越冬を終えたばかりのコガタスズメバチの女王蜂は、樹液やアブラムシがお尻から排泄する甘露をなめて、まずは体力回復に努めます。

その後、コガタスズメバチの女王蜂は5月初め頃から巣を作り始めます。スズメバチは前年に作られた巣を再利用することはありません。毎年、新たに巣をコツコツと作ります。

女王蜂は、単独で巣作り始めてから2週間もあれば、逆とっくり形の巣(初期巣)を作りあげます。この逆とっくり形であることで巣内が保温され、外敵からの防御にもなるといわれています。

この女王蜂が単独で作り上げた逆とっくり形の巣はコガタスズメバチ特有ですので、他の種類のスズメバチの巣と容易に識別できます。

下の写真のように逆とっくり型の形をしたいろいろな模様の巣(初期巣)を作り上げます。

王蜂が単独で作り上げた逆とっくり型の巣(初期巣)

コガタスズメバチの逆とっくり型の初期巣と女王蜂、そして駆除の様子を動画で紹介します。

『須賀川市でスズメバチ駆除- どこに蜂の巣?蜂の出入りで見つけた蜂の巣!』

羽化した働き蜂は6月下旬頃から見られ、逆とっくり型の巣の細い先端部分をかじりとるので成虫になった働き蜂が巣内にいることがわかります。巣は、細い先端部分をかじりとられて「球状」になります。

巣には出入り口となる小さな穴が一個あるのですが、球状になった当初はその穴が巣の真下にあります。

羽化した働き蜂が球状に整形した巣(6月下旬)

球状になったばかりの巣の内部

出入り口となる穴は巣が大きくなるにしたがって徐々に側面に移動してゆきます。次々に羽化してくる働き蜂たちは巣を拡大してゆきます。

コガタスズメバチの8月中旬ごろの巣の外部

コガタスズメバチの8月中旬の巣の内部

福島市で7月上旬にコガタスズメバチの巣を駆除しました。その時のコガタスズメバチの巣の様子とくじょのシーンを動画で紹介します。

『福島市でスズメバチ駆除- 見逃した蜂の巣!監視して駆除しているのに!』

9月上・中旬頃から次世代の担い手である雄蜂や新女王蜂が次々と羽化してくるようになります。1巣あたり生産数は雄蜂と新女王蜂ともに 50~200匹といわれています(松浦)。

羽化した新女王蜂は巣を離れるまでの間、越冬の準備をします。巣内の幼虫が口から出す栄養豊富な分泌物をなめたり、働き蜂が運んできた樹液やアブラムシの甘露などを口移しでもらい、冬を越すための栄養分を脂肪体に変えて腹部に蓄えます(松浦)。

新女王蜂たち、雄蜂たちが誕生した巣

巣の中にいた新女王蜂、雄蜂、働き蜂

雄蜂は巣を離れると単独で生活しながら、雑木林など特定の場所に集まって飛び回り、そこに巣を離れて飛来してきた新女王蜂と交尾します(山内)。新女王蜂は、雄蜂と交尾後、朽ち木や伐採木などの越冬場所に移動し、来春まで食物を一切とらない越冬に入ります。

秋になって誕生した雄蜂は交尾を終えると、冬を越すことなく短い一生を終えます。越冬を終えて春先から活動してきた女王蜂は1年という長い寿命がつき死んでゆきます。また、巣に残っている羽化後の働き蜂の寿命は1か月ほどと短く、越冬せずに一生を終えます。12月になるとコガタスズメバチが活動する姿はみられなくなります。

前年のコガタスズメバチの廃巣

廃巣の内部は空っぽの巣盤と死骸のみ

残されたコガタスズメバチの巣は廃巣となり、そのままの形で風化してゆきます。翌年に巣も巣材も再利用されることはありません。

コガタスズメバチの廃巣の様子を巣の撤去後、解体して観察しました。その時の様子を動画で紹介します。

『郡山市でスズメバチ駆除- 大きな蜂の巣が庭木に!まだ4月なのに?!』

冬になってから「大きな蜂の巣があるから駆除してほしい」というお問い合わせが来ることがあります。冬には、ほとんどの蜂の巣の中は空っぽになっています。

「春になると、その巣をハチが再利用して もっと大きくなるのが心配」と思っている方もいます。スズメバチやアシナガバチは巣を再利用しません。そのため、スズメバチの出入りがなく、終焉を迎えたスズメバチは、駆除しなくても何もせずに放置しても問題はありません。

『もう3月!「大きなスズメバチの巣を駆除してほしい」? in 郡山市』

ごくまれに蜂の巣の中にわずかな数のスズメバチやアシナガバチ、他のスズメバチが越冬している場合があります。そのようなことを含めて蜂の巣が気になるようであれば、冬場に巣を物干し竿など長いもので様子を見ながら少しづつ壊して撤去すれば大丈夫です。万が一、ハチがいても寒さで動きが鈍いので、いきなり襲ってくることはありません。

このようにハチの生活史や対応方法を丁寧にわたしが電話で説明すると、ほとんどのお客様は ご自分で撤去してみるという方が圧倒的に多いです。このような事情がわかっても 蜂の巣を駆除業者に撤去してもらいたければ依頼されればと思います。

駆除業者がこのような事情を丁寧に電話で説明してお客様が対応を選択できればいいのですが、現実はそうはいかないことが多いようです。このことを「知っているかしてないか」で損得が大きく分かれるところです。

参考文献

『原色図鑑 野外の害虫と不快な虫』(梅谷献二編、全国農村教育協会)中の「ハチの仲間」(松浦誠著,全国農村教育協会)

『都市のスズメバチ』(山内博美著,中日出版社)

『スズメバチはなぜ刺すか』(松浦誠著,北海道大学図書刊行会)

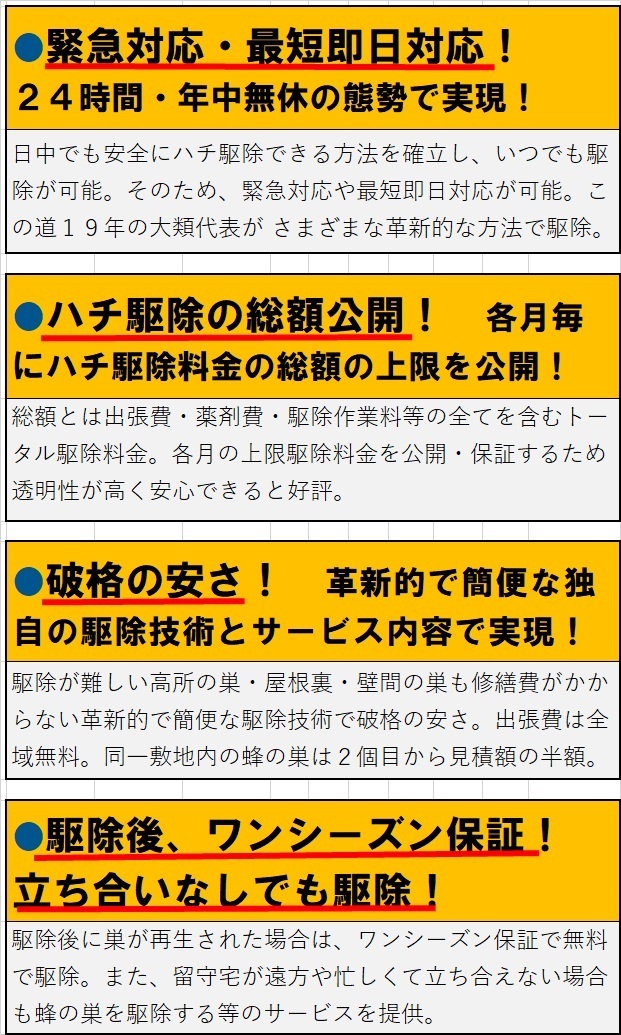

いつでもお問合せください365日、24時間受付け

お電話でのお問合せ・ご相談

お電話およびフォームでのハチ・スズメバチに関するお問合せやご相談は年中無休で24時間 ルイワン代表の大類が受け付け・対応しております。いつでもご連絡ください。